[단독] 서울 아파트 3분의 1이 대출 묶였다…'15억 초과' 32.5%

时间: 2025-10-28 04:55:00 来源:作者:

서울 아파트 3채 중 1채가 금융당국이 ‘10·15 부동산 대책’에서 발표한 새로운 대출 규제를 적용받는다. 추가 규제 영향권이 예상보다 더 광범위해, 실수요자를 중심으로 주거 사다리를 끊었다는 불만이 커지고 있다.

15억 초과 서울 아파트 32.5%, 25억 초과는 14.9%

21일 추경호 국민의힘 의원이 금융위원회로부터 받은 답변 자료에 따르면, 서울 아파트 중에서 15억원 넘는 아파트의 비율은 약 32.5%에 달한다. 이는 금융위가 KB 부동산 시세를 기준으로 집계한 수치다. 금융위는 10·15 대책을 통해 15억원이 넘는 수도권 규제지역의 주택담보대출(주담대) 한도를 기존 6억원에서 4억원으로 줄이면서, 고가 주택을 중심으로 한 과열 매수세를 차단하기 위해서라고 밝혔다. 하지만 실제로는 서울 아파트 3채 중 1채가 새 대출 규제를 받을 만큼 적용 범위가 넓었다.

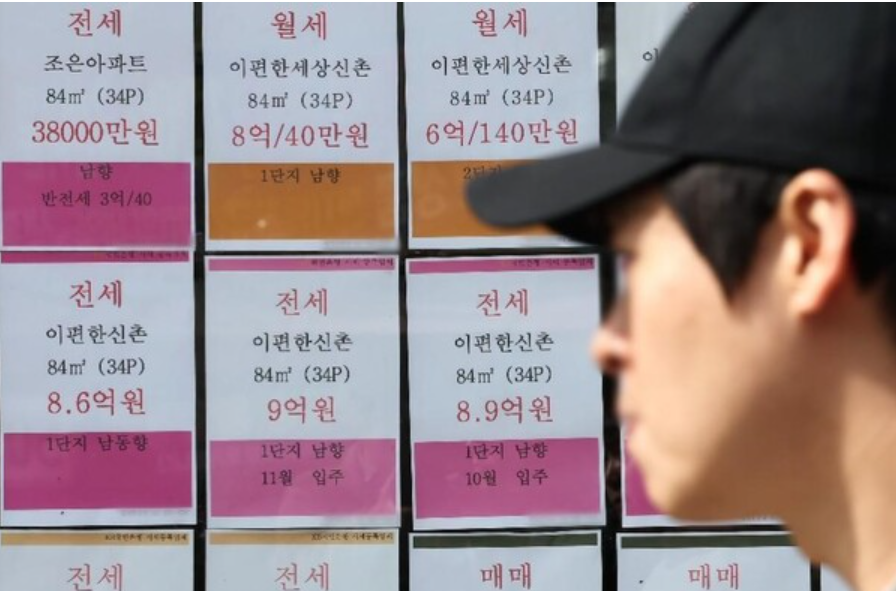

서울시내 한 부동산 공인중개사 사무소에 전세 등 매물 광고가 붙어 있다. 뉴스1

주담대 한도가 2억원으로 줄어드는 25억원 초과 초고가 아파트의 비율도 적지 않았다. 추 의원이 받은 자료를 보면 서울 아파트 중 25억원이 넘는 비율은 약 14.9%였다. 최근 서울 등 수도권 핵심 지역을 중심으로 아파트값이 크게 오르다 보니, 규제 영향을 받는 고가 아파트 비중도 덩달아 늘어난 것으로 분석된다.

대출 한도가 감소한 것은 고가 아파트뿐만이 아니다. 15억원 미만의 중저가 수도권 아파트의 주담대 한도도 기존 6억원보다 더 줄었다. 정부가 10·15 부동산 대책으로 서울 전역과 경기도 12개 지역을 토지거래허가구역(토허제)과 규제지역으로 묶으면서, 담보인정비율(LTV)이 40%로 감소했기 때문이다. 추 의원은 “정부가 실수요와 투기 수요를 가리지 않고 사실상 수도권 전역에 규제를 가하면서, 실수요자 주거 사다리를 끊었다는 비판을 자초했다”고 짚었다.

금융당국, 대출 규제 기준 설정 근거 답변 못해

금융당국은 수도권 주담대 한도를 기존 6억원에서 주택 가격에 따라 4억원과 2억원으로 낮춘 것은 불가피한 조치라고 설명한다. 금융위는 추 의원실에 제출한 자료에서 “고가 주택 중심으로 주택시장이 과열되고 있었다”면서 “일률적으로 적용되던 주담대 한도 6억원을 축소해 과도한 대출 활용을 제한할 필요가 있었다”고 설명했다.

이억원 금융위원장이 20일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회 금융위원회 등에 대한 국정감사에 출석해 안경을 쓰고 있다. 뉴스1

하지만 금융위는 어떤 기준으로 ‘15억원’과 ‘25억원’ 초과 아파트의 주담대 한도를 ‘4억원’과 ‘2억원’으로 줄었는지 묻는 의원실 질문에 대해 명확한 근거를 대지 못했다. 대신 앞선 ‘6·27 대출 규제’에서 수도권 아파트 주담대 한도를 6억원으로 설정한 것에 대해서만 “주담대 대출 규모, 차주 소득 수준, 수도권 주택 가격 등을 종합 고려해 설정했다”고 두루뭉술하게 응답했다. 금융당국이 대출 규제의 근거를 명확히 제시하지 못하면서 규제 적절성 논란을 불러일으켰다는 평가가 나온다.

추가 공급대책 전 ‘시간벌기’…뾰족한 수 없어 고민

정부가 여론 악화를 감수하고서도 무리하게 대출 규제를 내놓은 것은 결국 추가 주택 공급대책 전에 ‘패닉바잉(집값이 더 오를 수 있다는 두려움에 급하게 집을 사는 것)’을 막고, 시간을 벌겠다는 의도로 풀이된다. 서울과 수도권 신규 공급이 거의 없는 상황에서 ‘9·7 부동산 대책’에 담긴 공급대책이 ‘맹탕’이라는 지적이 나왔고, 서울 핵심 지역 아파트 매수세가 다시 거세졌기 때문이다. 실수요자 불만을 감수하고서라도 일시적으로나마 ‘시간 벌기’를 했다는 분석이 있다. 김용범 대통령실 정책실장도 최근 올린 소셜미디어(SNS) 글에서 “6·27과 10·15 대책이 벌어준 시간 안에, 시장 안정을 이끌 실질적 공급방안을 마련하겠다”고 밝혔다.

정부가 추가 공급대책을 예고했지만 뾰족한 수를 찾긴 어렵다. 서울과 수도권 핵심 지역에 대규모로 공급할 부지 자체가 없는 데다, 지금 당장 공급에 착수해도 입주까지는 수년의 시간이 걸린다. 김상봉 한성대 경제학과 교수는 “수요 억제책은 단기적으로만 효과를 발휘할 뿐, 결국 공급이 없으면 가격은 다시 오른다”면서 “지금은 정부가 공급에 시간이 걸린다는 변명을 할 게 아니라 공급 속도를 높일 방법을 찾아야 할 때”라고 말했다.